ロングツーリングやキャンプツーリングに出掛ける場合、普段よりも多くの荷物が必要となります。法律上はどれだけの荷物をバイクに積んでよいのでしょうか?うっかり法律違反とならないように、法律上の制限を理解しておきましょう。

目次

重量、長さ、幅、高さ、積載方法の制限

道路交通法施行令第二十二条にバイクの積載に関する制限が定められています(原付は二十三条に記載)。この条文による制限をまとめると以下のようになります。なお、原付は道路交通法における原付なので50cc以下等の原付一種のことを指します。

- 重量:60kgまで(原付は30kgまで)

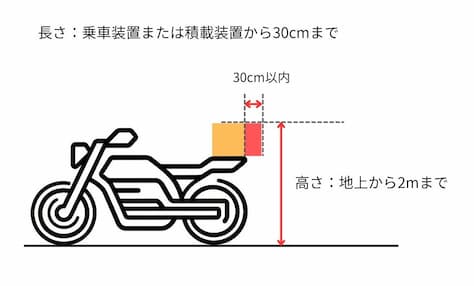

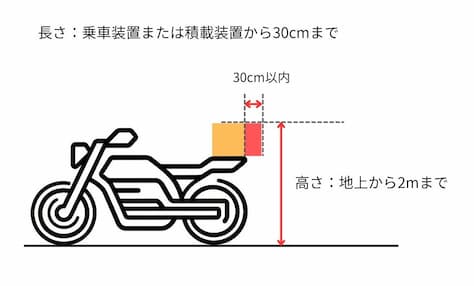

- 長さ:乗車装置または積載装置の長さプラス30cmまで

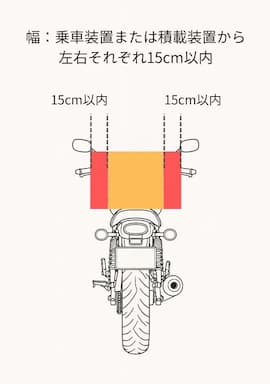

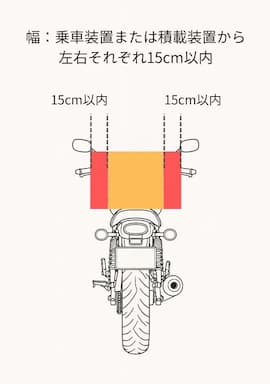

- 幅:乗車装置または積載装置の幅プラス30cmまで

- 高さ:地面から2m以内

- 積載方法:乗車装置または積載装置の前後から30cm、左右から15cmを超えてはみ出さない

乗車装置や積載装置という言葉が出て来ますが、簡単に説明すると、乗車装置とはシートやステップのこと、積載装置とはキャリア(荷台)のことです。

以下で各制限について詳しく説明していきます。

重量について

重量は60kgまで(原付は30kgまで)と制限されています。よほど重たいものを載せなければ重量の制限にかかることはないと思いますが、法律上の制限として覚えておきましょう。

法律の条文で関係があるところのみを抜粋したものは以下の通りです。原文を読みたい方は道路交通法施行令第二十二条第二項及び第二十三条第二項をご確認ください。

道路交通法施行令第二十二条

二 積載物の重量は、大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラムを超えないこと。

道路交通法施行令第二十三条

二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを超えないこと。

長さについて

長さについては乗車装置または積載装置の長さプラス30cmまでと制限されています。また、積載方法の制限として乗車装置または積載装置の前後から30cmを超えてはみ出さないという制限もあります。長さ自体の制限はクリアしていても後ろ寄りに載せていて30cm以上はみ出してしまっていたら違反となるのでご注意ください。

法律の条文で関係があるところを抜粋したものは以下の通りです。原文を読みたい方は道路交通法施行令第二十二条第三項、第四項と第二十三条第三項、第四項をご確認ください。

道路交通法施行令第二十二条

三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。

長さ 大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。

大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートルを超えてはみ出さないこと。道路交通法施行令第二十三条

三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。

長さ 原動機付自転車の積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。

原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。

幅について

幅についても乗車装置または積載装置の幅プラス30cmまでという制限となっています。ただし、長さについての制限と異なり、積載方法について、左右から15cmを超えてはみ出さないと定められています。つまり、はみ出している幅の合計が30cmでも、右に10cmで左に20cmという場合は違反となってしまいます。左右それぞれで15cm以内に収めるようにしましょう。

法律の条文で関係があるところを抜粋したものは以下の通りです。原文を読みたい方は道路交通法施行令第二十二条第三項、第四項と第二十三条第三項、第四項をご確認ください。

道路交通法施行令第二十二条

三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。

幅 大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。

大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。道路交通法施行令第二十三条

三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。

幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。

幅 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。

高さについて

高さはバイクに載せた時に地上から2m以内に収める必要があります。荷台から2mではなく地上から2mなので注意してください。つまり実際に載せられる高さとしてはバイクによりますが1m強というところでしょう。

法律の条文で関係があるところを抜粋してまとめたものは以下の通りです。原文を読みたい方は道路交通法施行令第二十二条第三項及び第二十三条第三項をご確認ください。

道路交通法施行令第二十二条

三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。

高さ 大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては二メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの道路交通法施行令第二十三条

三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。

高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの

パニアケースやサイドバッグは積載装置になる?

最初に積載装置とは簡単に言えばキャリア(荷台)だと説明しましたが、後付けしたパニアケースやサイドバッグは積載装置となるのでしょうか?それとも積載物としての扱いになるのでしょうか?

答えとしては、パニアケースやサイドバッグも基本的に積載装置として扱っても問題ないです。積載装置は「堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できるもの」とされていて、キャリアだけでなくパニアケースやサイドバッグも積載装置となります。「基本的に」としているのは、自作で安全性を欠いているものなどは積載装置とはみなされないためです(自作のすべてが積載装置とみなされないわけではないです)。

純正オプションパーツや各メーカーから販売されているものをきちんと取り付けたものであれば積載装置となりますので、何も装着されていないバイクと比べて大きな荷物を積載できるようになります。また、パニアケース等が積載物ではなく積載装置そのものになりますので元のキャリアから15cm以上横にはみ出していても違反とはならないのです。

構造変更は必要?

バイクをカスタムしてサイズが一定の範囲を超えると構造変更という手続きが必要となるのですが、パニアケースやサイドバッグをつける場合には構造変更は不要です。これらは車体まわりの「手荷物等を運搬するための部品」として指定部品となっているので、ボルトやナット、挟み込みなど工具を使えば簡単に取り外しができる範囲であれば構造変更は不要となっています。

なお、溶接やリベットなどで容易に取り外しできなくした場合には構造変更が必要となってきますのでご注意ください。

ナンバーが隠れたり運転に支障が生じたりするのは違反

積載について重量や大きさの制限について説明しましたが、それが守れていればどのように荷物を積んでもよいというわけではありません。荷物でナンバーやウィンカーが見えなくなってしまったり、ミラーを見ても荷物で一部がふさがれてしまっていたり、重量が偏って安全な運転に支障をきたしてしまったりしていたら違反となります。

積載についての制限は安全に運転するためのものなので、パニアケース等でより大きな荷物を運べるようになったからといって安全に支障をきたすような積載はしないようにしてください。

道路交通法第五十五条

2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

まとめ

バイクに載せる荷物には大きさや載せ方に関して制限があります。こうした制限は安全に運転するためのものなので、しっかりと確認して違反のないようにしましょう。また、パニアケースやサイドバッグなどは積載装置とみなされるため、取り付けるとバイクに載せられる荷物の量が増えます。各メーカーなどから販売されていますのでロングツーリング等で荷物が多くなるのであれば検討してみてはいかがでしょうか。

最後に、ツーリングに出かけるのならバイク保険の補償内容や事故・トラブル発生時の連絡先について確認しておきましょう。慣れない道を長距離運転することになるので、事故やバイクのトラブルに遭う可能性も上がります。事故時に慌てないためにも事前の確認が大切です。